息子は2歳頃から動物園が大好きで、月に1度は動物園へ通っています。

しかし、4歳になったあたりでマンネリしてきたのか動物を眺めるよりも、

道中のアイスクリームや遊具がメインになりつつあり、昔ほどの熱がなくなりました。。。

そこで、国立歴史民俗博物館広報連携センター長の山田慎也さんの

「博物館見学「サーッと見て終わり」予防する親の戦略」という記事を参考に

動物への興味を刺激し、かつ学びに繋がるような動物園の楽しみ方を探ってみました。

動物園に行く前:本から興味を引き出す

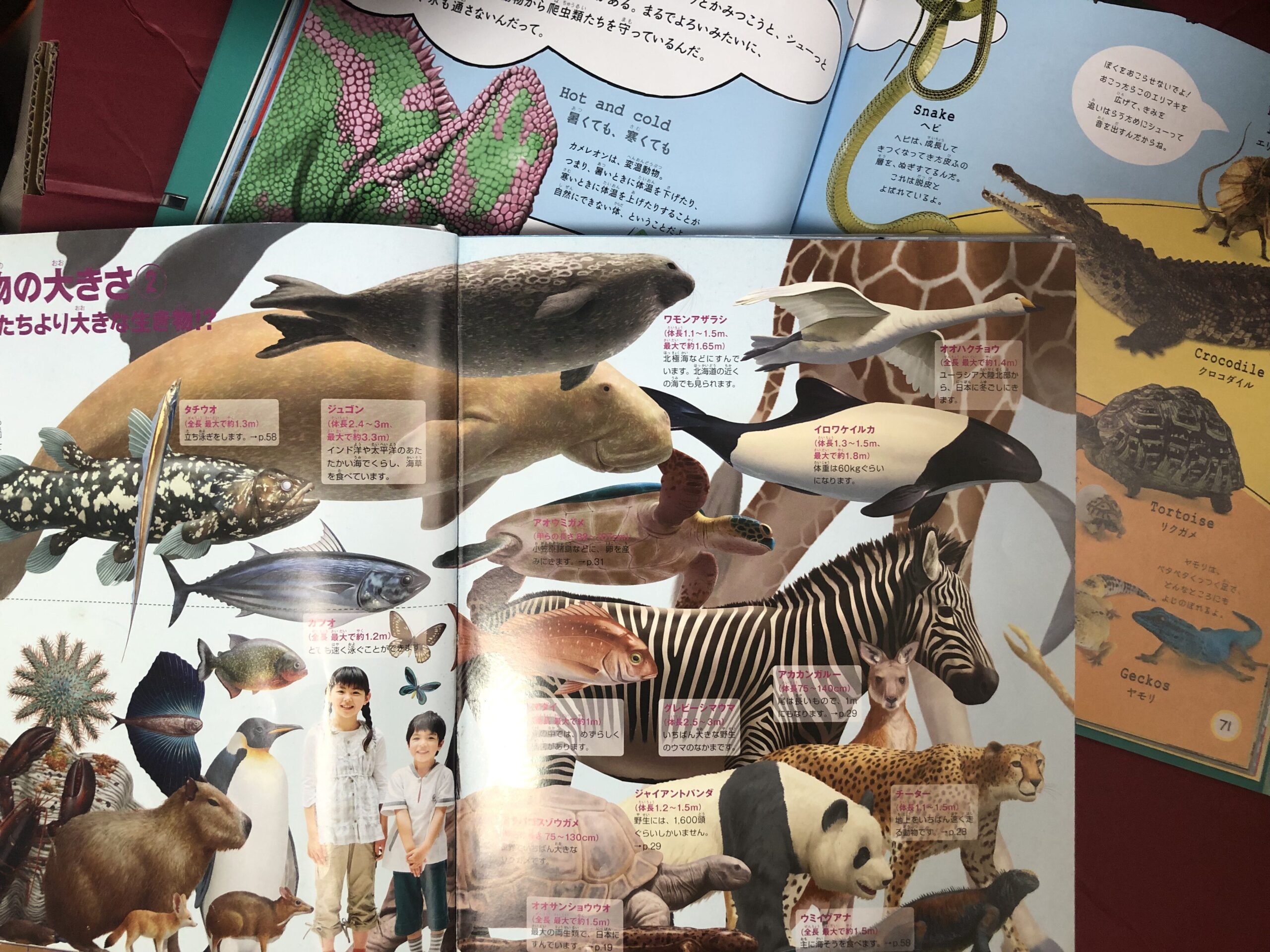

動物園へ行く前に動物図鑑や絵本を読みます。

本には動物の特徴や習性が記されています。

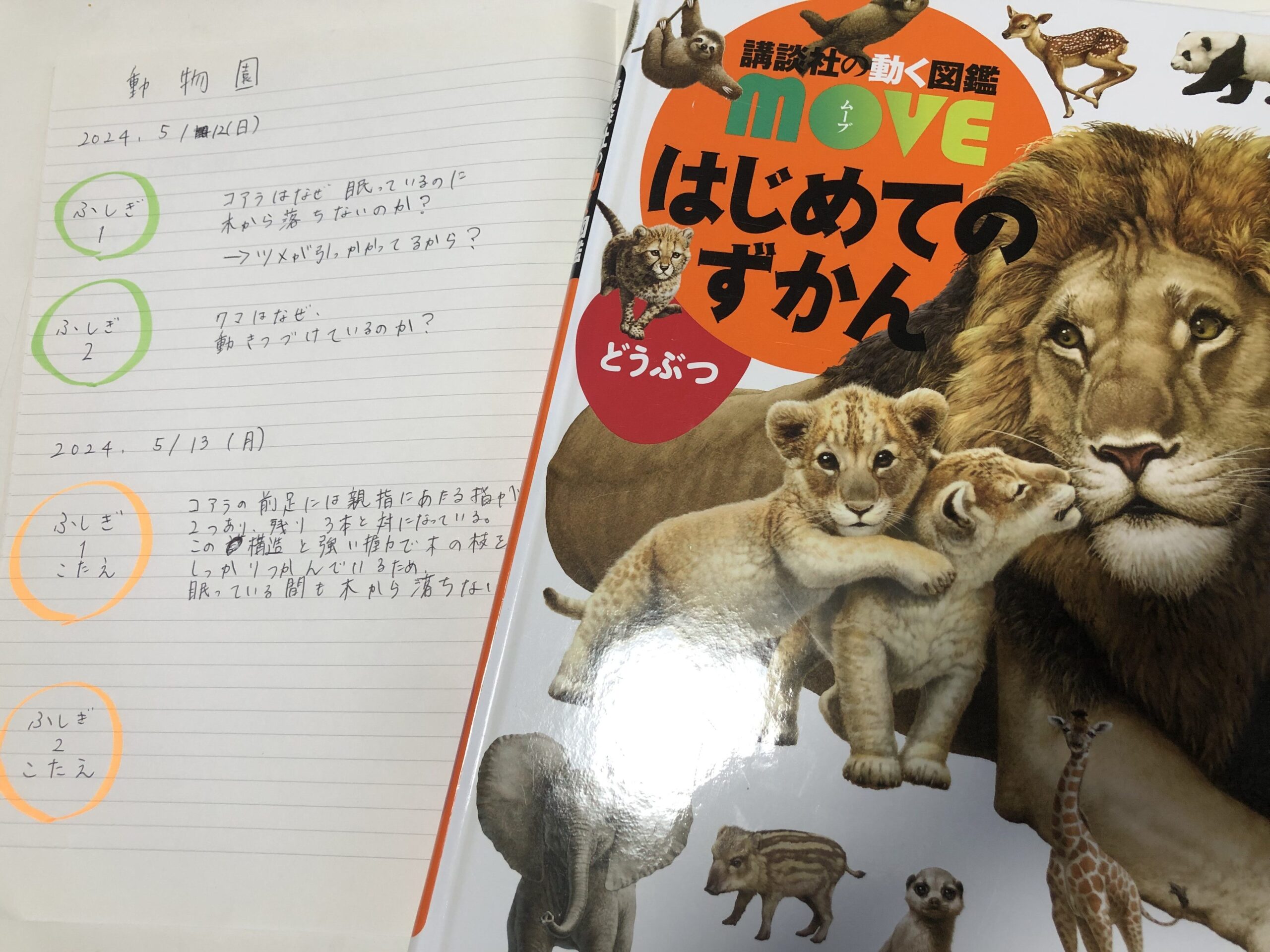

その中から子供が興味を持ったことと派生する疑問をメモします。

例「チーターは足が速い」

→なんでチーターは橋が速いんだろう?

→ほかに足が速い動物は何がいるかな?

→足が速い動物と遅い動物の違いは何だろう?

このような疑問をノートにまとめて、動物園にもっていきます。

すると少なくとも疑問を持った動物のエリアはじっくり見てくれるようになります。

動物園で:発見をノートにまとめる

疑問を記したノート動物園で開きつつ、動物を観察してみます。

疑問の答えやヒントになりそうな特徴を探してみます。

見つからない場合は親がヒントを与えるのも効果的らしいです。

例「ライオンはチーターと足の形が似ているね」

「走る時の特徴はなにかな?」

「馬は目が横だけど、チーターは目が前についてるね」

用意した疑問以外にもたくさん発見が出てくるかと思います。

ここで大事なのが、頭にあふれるいろんな思いや疑問を対話を通して言語化すること。

休憩中や帰ってからノートに記すことで発見することの楽しさを実感できるそう。

幼児の場合、自分でノートを書けないと思うので、

子どもが口にした言葉を親が書いても大丈夫です。

動物園から帰ったら:ノートを見返す&加筆

動物園で上がったいろんな疑問や発見を家に帰ってから見返してみます。

我が家では記憶が薄れないようにその日の夕方に行いました。

疑問に対する答えを図鑑や本で調べたり、関連するテレビ番組を録画したりして、

自分が感じた疑問や発見を反芻できるように工夫をしました。

(因みに今一番とりだめて見ている番組は「ダーウィンが来た」です。)

注意する点

- 発見や考えが的外れでも否定しないこと

└深めるべきは知識ではなく、「なんで?」という子ども自身の問い

考えることの楽しさを否定することにつながるため、無暗に親が解説するのは避けましょう - 図鑑はもっていかない

└図鑑をもっていくと目の前の動物よりも写真や分に目が行ってしまいます。

せっかく動物がみられるのに文章を読んで何となく知った気になるのはもったいないです。

図鑑は、家で持ち帰った記憶と照らし合わせながら親子で眺めるのがおすすすめだそう。 - 解説を読みすぎない

└動物の解説や展示のテーマなどは大人に向けた内容が多いそう。

よほど子供が興味をむけたときは説明をしてもOK

子供のとって大事なのは今の興味と発見。

最後に

動物を観察することは、集中力がついたり発見する楽しさに気づいたり

社会に出てからも大事になる力を育めそうです。

記事で、「子供は駆け足でよく見ずに回ってしまうこともありますが、

1回の滞在時間は短くても、何度も訪れることで、

興味関心をさまざまな角度から引き出すことができるはず。」と

山田さんが話されているのも印象に残りました。

我が子の場合、ノートづくりを始めてから、

自分から調べ物をするようになったり、

興味のある動物を長時間眺めたり、飼育員さんに質問をしたりと

能動的に楽しんでいる様子が見られるようになりました。

動物園に限らず、興味がある分野を選んで、

発見や疑問をノートに記し

調べたり検証したりすることを続けてみようと思います。

コメント